|

| Con Sergio Massó |

lunes, 17 de junio de 2013

martes, 4 de junio de 2013

¡Fanático!

|

| Los niños también participan en la guerra, Horst Faas, 1961 |

No todas las mentes son idénticas. Descartes dijo aquéllo de que la razón es lo mejor repartido del mundo, pero añadió que la metafísica, el ámbito de las preguntas filosóficas últimas, no era precisamente locus amoeus. Muy posiblemente, Descartes advertía del angustioso laberinto que puede suponer el buceo en determinadas aguas, suponiendo distintas fortalezas mentales e incapacidad en algunos sujetos a causa de esto. Se puede estar más o menos de acuerdo con la advertencia cartesiana, pero me inclino a pensar que puede tener consecuencias bastante contraproducentes para con el espíritu de la filosofía. Y no me refiero a la metafísica en particular, sino en general al filosofar como interés por encontrar los pliegues donde se nos esconde la pieza que se nos escapa para comprender. Porque ya que la filosofía no es el saber con mayúsculas ni tampoco la fábrica de la verdad, al menos puede ser el lugar donde descubrir qué se ignora y por qué se ignora. Y hay preguntas que sin ser metafísicas tienen más ultimidad a causa de su inmediatez, lo cual constituye motivo suficiente para no dejar que se nos escondan entre los pliegues de nuestros intereses y temores.

Me suelo preguntar ¿Qué es ser un fanático? Lo habitual dentro de este universo discursivo es ir al topos de la religión. Son clásicos las imágenes del fanático agitando el libro sagrado en una mano y una AK-47 en la otra, las sosegadas y venenosas palabras que se suelen sisear desde muchos púlpitos o los inocentes carros de los Amish. Se suele entender que el fanático es un sujeto dispuesto a todo que cree que sus creencias y acciones están refrendadas por una entidad supraterrenal o lógica universal. Desde una óptica estrictamente epistemológica, el fanático se descubre a partir de una serie de rasgos:

1. Realismo metafísico que,

2. Es refrendado por un sólido fundamentalismo epistémico que,

2.1 Suele usar esquemas causales lineales que evitan la complejidad que,

3. Tienen en la base una serie de creencias irrenunciables que se presentan como racionales o autoevidentes.

Lo habitual es dar por supuesto que la creencia en Dios (o alguna clase de ente sobrenatural, mísico o ideal) junto a una actitud inquisitiva marcan la diferencia entre una persona corriente y un fanático. Sin embargo, me inclino a pensar que independientemente de la validez y valor de la creencia religiosa, el asunto verdaderamente importante aquí es la llamada actitud inquisitiva, ya que la base de la mentada actitud, común a cualquier ultra, tiene en su base un dogmatismo intransigente que importa poco si tiene la etiqueta racional o divina. Y da lo mismo porque resulta que racional, tras unos cuantos siglos de dialécticas de todo género, logos multicolores y razones universales de variopinta naturaleza, racionales son muy poquitas cosas. Podemos afinar los argumentos (y de hecho, debemos) con el fin de cumplir un cierto criterio de racionalidad y esquivar así la ignorancia y la arbitrariedad, pero cruzamos una línea muy peligrosa cuando el criterio de racionalidad es dogmático y se inserta en esquemas epistemológicos como los que hemos descrito. Dentro de ese esquema da lo mismo si hay cháchara divina o no si las creencias no admiten ni una fisura. Si no hay ninguna concesión al escepticismo estamos delante de un sacerdote, sin más. Por eso, aunque las primeras preocupaciones que suelen surgir cuando nos preguntamos si somos o no fanáticos tienen que ver con la moral y la verdad, el evitar convertirnos en sacerdotes es, a entender del que escribe, anterior a esto. Esta pregunta, formulada seriamente, sería un paso que tiene que ver primeramente con la salud, debido a la ultimidad y delicadeza de la pregunta, que afecta profundamente a nuestra manera de ver las cosas y de dar respuesta a los interrogantes que la razón, como capacidad de duda, nos concede a todos por igual. Por eso, hay preguntas que están tan pegadas a nosotros que son algo más que metafísicas; son preguntas terapéuticas.

jueves, 16 de mayo de 2013

El eidos de la fotografía (un relato personal sobre filosofía y fotografía)

|

| Flickr: AMagill |

El intento de conservar a

toda costa un concepto sobre algo, una idealización más o menos

cercana a la realidad que nos sirve de guía para el entendimiento y a la

vez de canon es, a mi entender, la larga sombra que proyecta Platón

desde los tiempos de la vieja Atenas. Esto se suele esconder tras la actitud purista. El

purista, es en el

fondo un conservador, un enemigo del cambio y por supuesto, de la

historia (sobre todo la futura, aunque también de la inmediatamente

pasada, cosa que veremos).

En mis años estudiando

estética mantuve calurosas y agrias conversaciones con compañeros y profesores. El problema casi siempre convergía en un

punto en el que claramente aparecía el vicio de la filosofía de encapsular. Y el arte no iba a ser menos. Por eso, las

artes tenían que ser algo fijo, inmóvil, un eidos

imperecedero que nos permitiera dar con la clave para discriminar la

basura de la sublimidad. Lo que más me

sorprendía era que incluso después de las vanguardias (hablando de

las vanguardias, de hecho) y el crisol que se abrió después con la

categoría de “arte moderno”, los esfuerzos para buscar esa idea se duplicaban. Y es que

hay algo oculto que asusta cuando hablamos de arte, que no es otra

cosa que el miedo platónico de no saber si estamos ante una realidad

o ante una ficción.

A mi juicio el problema en este

ámbito es formular las cosas a la manera platónica,

enfrentar lo auténticamente real frente a lo ilusorio y falso.“Auténticamente real” e incluso “auténtico”, como

contraconcepto de lo inauténtico es jugar a un juego que es

un callejón sin salida (forzar las palabras hasta llegar a no decir nada) o lo que es peor, zambullirnos en el

oscuro mundo del purismo, ese mundo que parece que a pesar

de la revolución del pixel no termina de abandonar la

fotografía.

No importa cuál sea el

nivel de la publicación. Ya sea en los foros de aficionados o en

entrevistas a profesionales, aparecen siempre frases del tipo: “con

una cámara no eres fotógrafo”. El interés gremial por parte de

un profesional que se expresa así puede tener sentido, ya que hay un

montón de jovenzuelos con cámaras nuevas y baratas que pueden

acaparar trabajo que en otro tiempo él se lo llevaba de calle.

Tiene disculpa. Pero que estas cosas aparezcan en boca y letra de

amateurs con más o menos experiencia es una buena muestra de la oscuridad histórica y de la

pedantería vacía en la que está anclada la fotografía. Man Ray y el propio

Picasso, por ejemplo, entendían la estrecha relación relación

entre imagen y fotografía, entre imagen y lienzo, entre pintar con

luz y pintar con pigmento y pincel. Porque en esencia no importa si pintas de una forma u

otra si el objetivo es una imagen. Da igual si lleva marco, si está

impresa, si ha sido litografiada o si está hecha con mierda y semen.

Si lo que se pretende es una imagen, el medio es sencillamente eso,

un medio. Si consigue su fin es otra historia y otro debate.

En principio, servidor entiende que esto debería estar claro, ya que son muchos los

fotógrafos que en contacto con las vanguardias (como surrealistas o futuristas), vislumbraron la ruptura de la relación de la foto con eso que

llamamos realidad, estrechando así su relación con el concepto de imagen. Sin

embargo, mi parecer es que la fotografía no vivió la ruptura con la academia igual que la pintura o la escultura. La

aparición de la cámara digital y el abaratamiento progresivo de los

medios de reproducción de imágenes han democratizado la fotografía de modo que en nuestros días ocurre algo análogo a lo que ocurrió en las academias de

bellas artes allá por el S.XIX: escándalo, apelaciones al purismo y

recelo. “Eso no es pintura”, se decía. “Eso no es fotografía”, se dice hoy.

Lo que ha cambiado son,

una vez más, los medios. Y con ellos, el arte mismo,

como ocurre normalmente en la historia del arte. Sin embargo, hay

quien se retrae a un concepto puro que ha destilado en su mente y que

no desea que nadie se lo quite. Hace días leía de un purista,

consciente de la diferencia entre el disparo y la edición, el

termino “fotoilustración”. En el intento por hacer puro el

momento del disparo (ese momento romántico conectado con

el origen de la fotografía) lanzó la edición al terreno de la

ilustración como si en el proceso de obtención de una imagen interesante importe o no si el inicio es una fotografía perfecta o si posee un alto

grado de fidelidad a “la realidad”. De algún modo, esto es un

absurdo medio para defenderse de un fantasma que no existe. En el

intento de ser especial, se puede llegar a defender el propio trabajo (y la

propia condición de fotógrafo) con recursos tales como llamar

despectivamente fotoilustración al Photoshop, pensando que al que usa con audacia nuevos medios de expresión para obtener imágenes le va a importar que lo llamemos fotoilustrador y no fotógrafo. Decir que alguien inexperto con una cámara no es un fotógrafo engancha al veterano (y al no

tan veterano) fotógrafo en el lenguaje del purista, que es también

el lenguaje del censor: “mira chaval, el arte no está a tu

alcance. Déjame paso, tarugo”. Este lenguaje implica

necesariamente que la “verdadera fotografía” está al alcance de

ese genio. Sin embargo, sabemos que eso que llamamos “verdadera

fotografía” es sólo una triste idea, un eidos inmóvil que

ni reside en la cámara, ni realiza fotografías, ni posa sensualmente para

nosotros. Lo que se persigue en fotografía se escapa entre las

manos, como se escapa entre las manos la belleza, el tiempo y el

arte. Así que en definitiva, ese eidos es miedo, miedo a no

saber qué es el arte, miedo a no saber qué es exactamente la

fotografía. De nuevo llegamos aquí al abismo primigenio, que es el

no saber si estamos ante algo auténtico, algo que se corresponde con el

concepto de lo artístico o lo bello, o por contra, nos encontramos

delante de una triste imitación, algo vulgar, vacío y kitsch... Pero esa es la gracia.

lunes, 13 de mayo de 2013

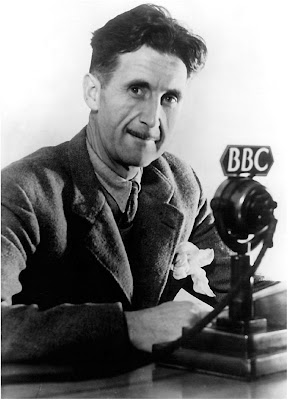

Martillazos: George Orwell

"Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un progreso, porque el verdadero enemigo está en la mentalidad <<gramofónica>> repetitiva, tanto si se está de acuerdo como si no con el disco que suena en aquel momento".

viernes, 26 de abril de 2013

Con unos pocos botones

El positivismo en todas sus versiones

suele citarse como el gran coco en la historia de la filosofía. Cada

vez que en un discurso más o menos pedagógico se pretendende poner

sobre aviso acerca de excesos y pretensiones intelectuales

desmedidas se suele poner encima de la mesa estas dosctrinas. Es casi

una especie de mantra: su empeño antidogmático y antimetafísico se

conviertió en un arma de doble filo de cara a sus pretensiones de

progreso e iluminación filosófica. El rigor se convirtió en dogma

y la filosofía devino contrafilosofía. Tal vez esto tenga mucho

fuste como análisis general, pero al menos podemos conceder que su

disolución de la filosofía fue una acto de coherencia difícil de

igualar. Popper o Wittgenstein, con todas sus diferencias, herederos

notables de esta tradición, tomaron en serio algunas consideraciones

que llevaron a estos pensadores a repensar el papel de la filosofía

y a plantear su posible disolución. A principios del siglo XX, la

misma filosofía se preguntaba si después de todos los cambios en la

historia del pensamiento lo único cabía era la disolución. La

potencia explicativa de las ciencias dejaba en evidencia los viejos

juicios de la filosofía, se pensaba. Además, en aquéllas materias

donde la ciencia callaba, parecía que la filosofía acabaría

cayendo en los mismos vergonzosos debates dogmáticos del pasado o,

simplemente, acertaría por casualidad y se atribuiría el mérito al

pensador por su suerte e imaginación, no por su método. Ejemplos

notables de ayer y de hoy son (con matices) la noción de átomo de

Demócrito, las tesis sobre el movimiento de la tierra de Tales o el

heliocentrismo de Aristarco de Samos. Al final se llegó a pensar que aquéllo que

todavía era ocupación y materia filosófica lo era porque no había

surgido (de momento) ciencia que la iluminara.

Sin embargo, con el paso del el tiempo,

la imposibilidad de referirse con la precisión y la certeza que

inspiraba la física a ciertas cuestiones de fuerte tradición

filosófica desazonó a muchos. Esto hizo que en algunos casos se

proclamara la vacuidad y la muerte de la filosofía. Sin embargo, las

cuestiones que tradicionalmente nos acuciaban exigían tratamiento

porque negarlas era imposible ( pues convivimos con ellas) y

disolverlas era taparse los ojos sin medida, algo completamente

antifilosófico. La condición humana, la condición moral de la

criatura humana, cuestiones de filosofía política e incluso

metafísica pura retornan sin descanso porque habitan en nosotros. La

filosofía positivista quiso tratarlas como ciencia y al no poder

reducirlas a unos pocos parámetros las declaro irresolubles, vacuas

o sinsentidos. Sin embargo, cuando su propia antimetafísica era

insostenible porque ellos mismos tropezaban con metafísica en sus

afirmaciones, no pudieron sino admitir, poco a poco, que la vida no

es tan “sencilla” como la física y que unos pocos comandos

falsean, más que explican, el mundo circundante.

La historia del positivismo en su

última fase es en buena medida la historia de la propia filosofía.

La historia de la relación con las cosas a través de un mando a

distancia. Así entendida la película, el mando a distancia sería a

la tele lo que el marco filosófico sería al mundo, de tal modo que

con unas pocas teclas en el mando y algunos mensajes en la tele se

entiende el estado de cosas y cómo se debe operar para obtener el

resultado deseado. Todas las preguntas quedan resueltas. Los

inputs y outputs están perfectamente interelacionados y

no hay ningún género de equívoco o imprevisto porque no hay

ninguna variable fuera de control. No hay caos, ni imprevistos, ni

fallas explicativas o predictivas. Si hay algún error, es

tremendamente sencillo hacerlo comprensible y corregible porque el

marco es sencillo y además, elegante. En esta relación, somos

dioses.

Sin embargo, ni la ciencia de nuestros

días opera como pretendían que operara el pensamiento y el

conocimiento pensadores como Carnap o Hempel. Difícilmente se

entienden los problemas con causalidades lineales y unas pocas

ecuaciones y explicaciones teóricas. Ha llovido mucho desde los

tiempos de sir Isaac Newton. Si esto es así, no hablemos pues del

estatus de marcos teóricos cuyo contenido científico es parcial o

inexistente. El saber científico y el filosófico operan con

parámetros, comandos, marcos y métodos cerrados, sí, pero la idea

de una idealización parece haber cuajado del todo : idealizar es

crear un marco explicativo y descriptivo en el que el criterio de

verdad depende siempre del modelo. Así, el modelo del mundo a partir

de comandos y parámetros es posible y válido, pero en relación a

sí mismo. Por ejemplo, la multiplicidad de relatos es un hecho a la

hora de explicar un fenómeno como la luz en ciencia. Estos modelos

explican ciertas partes del fenómeno sacrificando otras. Dan cuenta

del fenómeno de la luz de manera parcial por necesidad, de modo que

la luz es una cosa u otra y se comporta de distinta manera en función

del modelo con el que se opere. Lo curioso es que esto esté tan

aceptado en un ámbito donde en principio hay menos incertidumbre y

más facilidad de control y análisis, mientras que la multiplicadad

de relatos y modelos cuesta en filosofía, donde la pluralidad de

relatos debería ser una virtud. En este punto empiezo a sospechar

que la idea de operar con teorías del todo es más un intento de

cerrar el pensamiento que de abrirlo. Después de todo, el mando a

distancia es un controlador.

domingo, 7 de abril de 2013

"El trabajo es la dictadura": el gran circo de la actualidad

Comenzó a pasar con las obras de vanguardia, pero hoy día pasa con obras contemporáneas de cualquier rama del arte. Esa sensación de duda, de extrañeza y e incluso de vergüenza que se siente tras conocer un trabajo que nos deja estupefactos, indiferentes o agitados y que no sabemos muy bien si es una broma o la obra de un auténtico genio. Posiblemente sea la performance el ejemplo paradigmático de lo que se está describiendo, y es que en la destrucción de límites y el empeño de convertir la obra en un shock, el arte se ha hecho circo.

En este ir-más-allá ha sido posible una inversión de la realidad al conseguir en la performance una imagen circense de la realidad, un delirio en el que uno no sabe muy bien dónde está colocada la carpa del circo, y no distingue dónde está el "afuera" . Porque en el circo de Santiago Sierra no hay colorines, ni bailes, ni fieras ni luces. No hay un gran foco que apunta al centro de la pista porque en El trabajo es la dictadura, no hay más que gente trabajando. En enero de este año se contrataron treinta personas inscritas en el paro con la condición única de "tener buena letra". Durante nueve días, esas treinta personas trabajaron en una performance que consistía en rellenar mil libros vacíos con la frase "el trabajo es la dictadura". Se les pagaba el salario mínimo y sólo se dedicaban a poner esa frase en las páginas pares de unos cuadernos azules que unos encargados les entregaban. De diez a dos y de cuatro a ocho. En cifras: ocho líneas en 60 páginas útiles supone cada persona copió el enunciado "el trabajo es la dictadura" una media de 16.000 veces durante un total de 72 horas. Por supuesto, los libros con las copias se piensan vender, a unos 24€ la unidad.

Posiblemente la noticia llegue tarde porque en su día incluso los medios generalistas se hicieron eco de los planes de Santiago Sierra, pero como suele pasar en estos casos, la polvareda es mucho más aparatosa que la propia estampida. "Polémico", "controvertido", "provocador" y otros adjetivos trufaban los reportajes, pero la verdad es que los términos estaban domesticados. Parecía un episodio de "sucesos". Se cuenta que una de las personas, durante el proceso de selección, se marchó indignada, pensando que todo aquéllo era una broma de muy mal gusto. Puede que no fuera la única que pensaba que iban a ser usadas para unos fines indignos e ilícitos, pero por supuesto, podemos estar seguros de que los que se quedaban necesitaban el dinero. Sin embargo, más de uno simpatizó, dijo entender todo aquéllo y participó de buen grado, con el aliciente de ganarse un pellizco.

Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Al hacer la pregunta servidor descubre que no es tan fácil distinguir el interior de la carpa y el exterior. El espacio circular que abarca la carpa deja aberturas de escape y discernimiento claro sólo si estamos seguros de que "realidad" no debe usarse con comillas, si evitamos el juego del pez en la pecera: una realidad cambiante en función del punto de vista. Particularmente, suelo consternarme al ver cómo en el intento de distinguir el interior y el exterior del circo se suele acabar en una segunda carpa que contenía la anterior. Así, el verdadero circo no es tanto la performance como lo que se pone en marcha al hablar de ella, cuando se pregunta a amigos y familiares lo que ven y lo que les despierta esto: Es un artista que usa el lenguaje y la praxis explotadora para denunciar la explotación, una paradoja. ¿Está claro no? Son trabajadores anónimos en una cadena de producción para generar beneficio, un show grotesco de las entrañas del sistema. Es de cajón. Es una llamada de atención de las contradicciones del capitalismo. Sin duda. Es una feroz manera de provocar la polarización de la sociedad en torno a lo que es inevitable, que es el trabajo. Exacto. Es gente haciendo lo que ha elegido hacer. Pues... sí, tal vez. Es una provocadora denuncia de la precariedad galopante. Por supuesto. Es alienación en estado puro. Sagaz observación, camarada. Es todo lo anterior. ¡Claro que sí, amigo! Nada de eso, el autor se está riendo de todos. Eso es.

martes, 26 de marzo de 2013

Martillazos: F. Nietzsche

<<El cristiano y el anarquista.- Cuando el anarquista, como vocero de capas decadentes de la sociedad, reclama con bella indignación "derecho", "justicia", "igualdad" de derechos", está sometido, al hacer esto, únicamente a la presión de su incultura, la cual no sabe comprender por qué sufre propiamente él, - de qué es pobre él, de vida.. Un instinto causal domina en él: alguien tiene que ser culpable de que él se encuentre mal... Además, la "bella indignación" misma le hace bien, es un placer para todos los pobres diablos lanzar injurias,- esto produce una pequeña embriaguez de poder. Ya la queja, el quejarse, puede otorgar un encanto a la vida, por razón del cual se la soporta: en toda queja hay una dosis sutil de venganza, a los que son de otro modo se les reprocha, como una injusticia, como un privilegio ilícito, el malestar, incluso la mala condición de uno mismo. "Si soy una canaille, también tú deberías serlo": con esta lógica se hace la revolución.- El quejarse no sirve de nada en ningún caso: es algo que proviene de la debilidad. Atribuir el propio malestar a los demás o a sí mismo- lo primero lo hace el socialista, lo último, por ejemplo, el cristiano- no constituye ninguna auténtica diferencia. Lo común, digamos también lo indigno en eso, está en que alguien debe ser culpable de que uno sufra- dicho brevemente, en que el que sufre se receta a sí mismo, contra su sufrimiento, la miel de la venganza. os objetos de esa necesidad de venganza, que es una necesidad de placer, son causas ocasionales: quien sufre encuentra en todas partes causas para satisfacer su pequeña venganza- si es cristiano, digámoslo una vez más, entonces las encuentra dentro de sí... El cristiano y el anarquista- ambos son décadents.- Pero también cuando el cristiano condena, cuando calumnia, cuando ensucia el "mundo", lo hace partiendo del mismo instinto por el que el obrero socialistas condena, calumnia, ensucia las sociedad: el "juicio final" mismo continúa siendo el dulce consuelo de la venganza- la revolución, tal como también el obrero socialista la aguarda, sólo que imaginada como una cosa un poco más remota... El mismo "más allá"- ¿para qué un más allá, si no fuera un medio para ensuciar el más acá? ...>>

F. Nietzsche, Incursiones de un Intempestivo (nº36), en El crepúsculo de los Ídolos, 1887.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)